|

一组数据记录着城乡社区治理建设日益加快的步伐:2018年,全国共建成综治中心61万余个、人民调解委员会75万余个,调解矛盾纠纷953.2万余件,调解成功率达97.9%;全国建立县(市、区)公共法律服务中心2917个、乡镇(街道)公共法律服务工作站3.9万个,覆盖率达99.97%和96.79%。 “治政之要在于安民”。为民执法、严惩犯罪,维护人民群众合法权益,是法治建设的重要使命。 2018年,打击整治枪爆违法犯罪专项行动破获涉枪涉爆案件3.7万起。 全国共打掉涉黑组织1274个、恶势力犯罪集团5606个。 全国纪检监察机关共立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题13879起,给予党纪政务处分10415人、移送司法机关1899人。 …… “要坚持以人民为中心,坚持从实际出发,坚持尽力而为、量力而行,以规范的程序、科学的决策维护重大公共利益、维护人民合法权益,促进社会公平正义,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。”这是习近平总书记的高瞻远瞩,亦是党中央对人民的庄严承诺。 法治建设以人民为中心,更要扬善惩恶、树风立德,实现法安天下、德润人心—— 社会主义核心价值观24个字中,“法治”二字分量厚重。坚持依法治国和以德治国相结合,是当代中国社会主义法治建设的鲜明特色。 2016年12月9日,中共中央政治局就我国历史上的法治和德治进行集体学习。习近平总书记在主持学习时强调,必须坚持依法治国和以德治国相结合,使法治和德治在国家治理中相互补充、相互促进、相得益彰,推进国家治理体系和治理能力现代化。 法治和德治两手抓,两手都要硬。从制定实施英雄烈士保护法维护英烈尊严与形象,到依法惩治“精日”行为弘扬民族精神;从合力惩戒“老赖”打造诚信社会,到集中整治“霸座”“抢夺公交车方向盘”树立规矩意识……近年来,法治和德治通过一个个鲜活的案例传导正确价值取向,凝聚中华民族“精气神”。

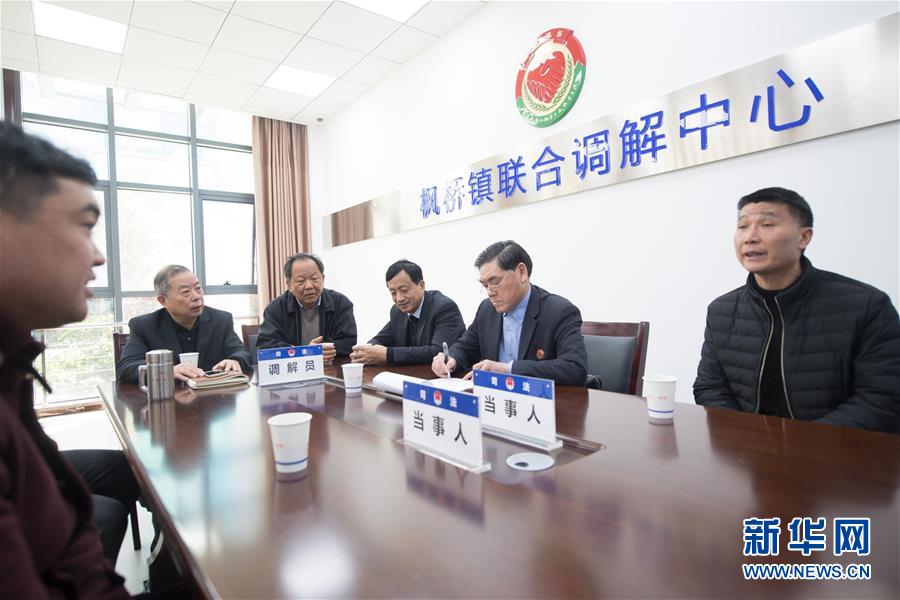

4月1日,在浙江省诸暨市枫桥镇联合调解中心,工作人员在调解一起合资纠纷。 新华社记者 翁忻旸 摄 人民权益要靠法治保障,法治权威要靠人民维护。 将法治精神融进民族精神血脉,推动全民守法成为常态,这是依法治国的内在动力,更是法治中国的精神支撑。 2017年5月,中办、国办印发《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》,国家机关首次被明确为法治宣传教育的责任主体。2018年,第一批中央国家机关普法责任清单出台,31个省区市和新疆生产建设兵团、27个中央国家机关出台了“谁执法谁普法”实施意见。 从设立国家宪法日到开展宪法宣传周,从学龄儿童到耄耋老人,从机关、乡村、社区、学校到网站、微博、微信、客户端,一个人人参与法治建设、全社会大普法的格局正在加速形成。办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治理念,正在全社会春风化雨、沁人心田。 道远且长,虽远必达;心之所向,行必能至。 推进全面依法治国,这是一项长期而艰巨的战略任务,更是一场深刻而重大的社会变革。 到2020年,基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府…… 到2035年,法治国家、法治政府、法治社会基本建成,各方面制度更加完善,国家治理体系和治理能力现代化基本实现…… 回望来路,以习近平同志为核心的党中央开创全面依法治国理论和实践新境界。为社会繁荣发展、国家长治久安打开新局面。 展望未来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,新时代法治中国建设方兴未艾,必将为实现中华民族伟大复兴筑起更加有力的坚实保障。 |