|

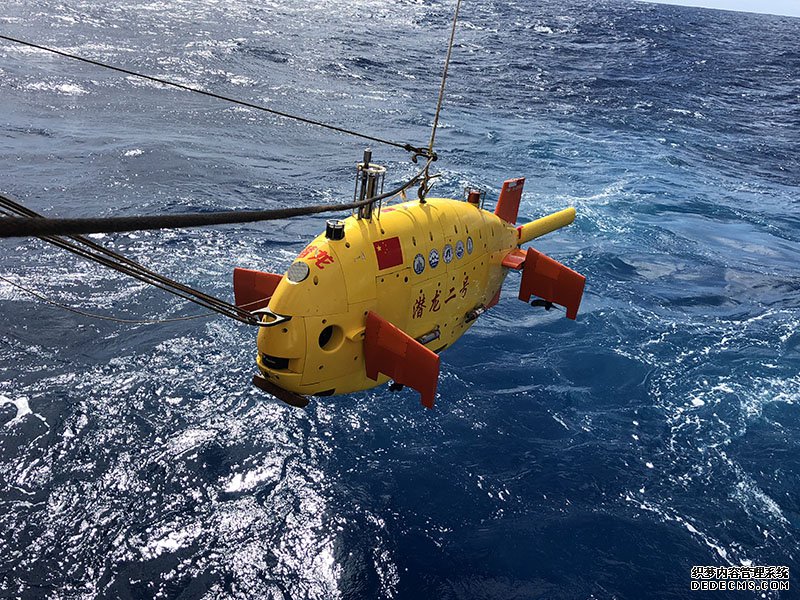

“海斗一号”水下机器人 10907米,这是“海斗一号”全海深自主遥控潜水器今年5月在马里亚纳海沟4次万米下潜的最大深度。在成功完成首次万米海试与试验性应用任务、取得多项重大突破的同时,“海斗一号”还填补了我国万米级作业型无人潜水器的空白。 “海斗一号”诞生于机器人学国家重点实验室,该实验室曾孕育了“探索”“潜龙”“海翼”“海星”等无人潜水器,也诞生了“蛟龙”号载人潜水器的控制系统。 如今,面向国家重大需求和国民经济主战场,机器人学国家重点实验室正在机器人与人融合、机器人与信息融合、机器人与环境融合等领域持续开展前沿探索。 从无到有 着眼深海 机器人学国家重点实验室的前身,是1989年成立的中国科学院机器人学开放研究实验室,依托于中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称沈阳自动化所),是我国在机器人领域最早建立的部门开放重点实验室。 实验室成立的这一年,有一位刚毕业的研究生加入了沈阳自动化所,他叫刘健。之后,他见证了水下机器人的诞生。这种机器人在当时还是新生事物。

蒋新松 水下机器人的应用构想,是时任沈阳自动化所所长蒋新松在20世纪80年代初期提出的,他预见机器人在海洋领域将大有作为。1985年12月,由蒋新松任总设计师的中国第一台水下机器人“海人一号”样机首航成功。 中国科学院机器人学开放研究实验室成立后,蒋新松任实验室首位主任。在他的带领下,水下机器人团队从跟踪国外先进技术与方向到自主研制开发,于1994年成功研制出“探索者”号无缆水下机器人(AUV),其工作深度可达1000米,是我国第一台无缆水下机器人。 见证着水下机器人成长的刘健,一直希望自己也可以在该领域干一番事业。2000年,38岁的刘健正式加入水下机器人团队。 他接到的第一项任务是担任CR02总设计师。CR02是一台6000米级AUV,其“同胞兄弟”CR01在1998年被评为我国十大科技成果之一,获得国家科学技术进步奖一等奖。“尽管我们在自主水下机器人领域取得了一些成绩,但CR01和CR02都是原理样机,离应用还有一段距离。”为此,刘健带领团队率先开始对CR02进行了实用化改造。 近年来,我国对深海应用投入加大。基于CR02研制和实用化改造的技术积累,刘健带领团队开始着手研制“潜龙”系列水下机器人。“希望我们自主研发的潜水器可以投入应用,探测深海资源、解决能源问题,造福子孙后代。”刘健说。

“潜龙二号”水下机器人 刘健先后担任了“潜龙一号”课题负责人、“潜龙二号”和“潜龙三号”总设计师。“潜龙二号”和“潜龙三号”可谓是一对“双胞胎兄弟”,从外观来看就是条大号的小黄鱼。刘健解释道:“这种非回转体立扁鱼形设计,依据的是水动力优化计算的结果,有利于它在复杂海底地形中垂直面爬升,同时具备水面航行能力。” 从CR01、CR02到如今的“潜龙”系列,这些我国具有自主知识产权的无缆自治水下机器人的诞生,在刘健看来,是在总结前人经验和教训的基础上取得的突破和创新。 基础研究 应有担当 2007年,机器人学国家重点实验室正式获批。在2012年国家重点实验室评估中,发生了一件令机器人学国家重点实验室主任、沈阳自动化所所长于海斌印象颇深的事:“尽管机器人学国家重点实验室面向国家重大需求作出了诸多杰出贡献,但在前沿基础方向上布局偏薄弱,离代表国家水平的基础研究定位,还有较大差距。” 为此,机器人学国家重点实验室上下齐心,加大基础研究力度。经过多年的沉淀,实验室从原来一年只有几篇SCI(科学引文索引)论文,到现在每年可发表论文近百篇,半数刊登于顶级期刊。均衡发展和明晰定位,也使实验室在2017年评估中获得优秀。 “有一位英国教授在《科学》上发表一篇介绍中国机器人发展的文章,一共引用了4篇文献,其中2篇来自我们实验室。”于海斌表示,这足以说明实验室在基础研究领域发展迅速。

国家自然科学基金创新群体项目成员 2018年,以于海斌为学术带头人的“机器人感知、控制与协同”创新研究群体项目获批。国家自然科学基金创新群体项目是目前我国学术影响力最大的创新人才类项目,当年全国共资助38项。这是继评估获得优秀后,机器人学国家重点实验室在基础研究领域的又一标志性事件。 当前,在国家破“四唯”的大趋势下,于海斌认为,对实验室来说,不仅要发表高水平的论文,更要把论文写在祖国大地上。其实,发表高水平论文本身没有错,尽管它不是科研的根本目的,但依然是基础研究进展的重要标志之一。把论文写在祖国大地上,离不开基础研究的突破。 基础研究需要一个自由探索的过程,在这个过程中还需要不断地凝练目标和组织队伍。这也是于海斌自2011年接任实验室主任后主抓的两件事情。 “这是一个令人兴奋又痛苦的过程。虽然论文不是科学成果,但它却是科学成果的重要表征。为了让基础研究可以扎实稳定开展,实验室从工资、奖金等方面都给予了基础研究团队稳定的支撑。”于海斌说。 在此基础上,机器人学国家重点实验室致力于机器人学基础理论及方法研究,与国际先进水平同步发展,并在机器人学应用基础研究、机器人技术前沿探索和示范应用等方面取得一批有重要影响的科研成果。 打破短板 实战培养 |