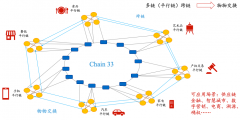

|

当前教育领域的风险防控还处于起始阶段,对教育风险的认识还不全面不深入,处置危机通常是被动应对、匆忙出手,风险治理意识及能力有待提高。事实上,我们在排查、确定教育风险点之后,就可以做好风险防范与化解。“不治已病治未病,不治已乱治未乱”,治教育风险于未萌。 (一)建立教育风险及时化解机制 无论是教育系统内的“原发型”风险还是 “关联型”和“诱发型”风险,无论是达到教育预警系统阈值的风险还是难以预警的其他各类险情,都需要进行及时响应和化解。习近平总书记指出,我们既要有防范风险的先手,也要有应对和化解风险挑战的高招。防范化解教育领域风险应走好减存量、控增量、防变量三步棋。(1)减存量——关注风险点、减少风险源,减少危机发生的可能与概率。比如,针对“择校热”问题背后隐藏的教育风险,各地采用学区制、集团化办学、城乡教师交流、标准化校园建设等措施来促进教育资源均衡、降低择校率,这是减存量的一种做法。(2)控增量——不仅在于防止风险源增加,更在于防止风险源的风险系数升高。比如,当前一些院校的专业设置及招生存在片面追求“热门”的现象,容易导致学生毕业后就业困难,教育主管部门对明显供过于求的热门专业招生采取限制政策,就属于控增量的一种做法。(3)防变量——并非不要变量,而是对变量进行严格的审视研判和谨慎的风险评估。鉴于新形势下风险多元、多样、多变,必须更加注意防变量。比如,教育新政策的出台和调整就是一个风险变量,尤其是较为敏感的高考方案的变动、本科招生指标的调整等教育风险系数比较大,需要精准研判,及时堵住政策漏洞导致的理论与实践逻辑不一致出现的变量。 (二)从风险管理转向风险治理 教育风险同社会风险一样,具有广泛性、隐蔽性和累积性等特点,这就决定了教育风险的防控职责绝不是少数的教育行政或单位领导所能承担的,而是需要建立一个更加庞大、立体的风险防控网络,实现从风险管理向风险治理转变。风险管理是一种自上而下的刚性模式,存在着明确的主体与客体,即管理者和被管理者,管理者通过对被管理者行为的管理实现风险管控。对于教育风险而言,所有的行为主体都是风险源,管理者也是风险源,采用通常的管理模式就会使部分风险源“逍遥网外”。风险治理则是包含自上而下、自下而上及横向流动的多向复合型模式,强调多元主体的共同管理,这就意味着所有的行为人既是治理的主体,也是被治理的对象,从而形成群防群治的风险治理局面。 教育风险从管理走向治理,要把握住教育领域风险点的特征:教育风险的活动情境依赖性、知识与价值相互作用的二元性、育人周期较长的隐蔽性、交叉叠加的复杂性、群体性抗争带来处置的艰巨性、社会多领域影响的存在的依附性与其工作对象决定的动态性等。这些特性提醒我们对教育风险的防控需要把握其重点与难点:历时态风险能够共时性存在、改革发展与风险之间能够相互影响、制度性结构性风险的影响最大、风险之间会相互传导等。[4] 还要把握治理特征。联合国全球治理委员会(Commission on Global Governance,简称 CGG)列出了治理的四个特征,可以概括为:治理是一个过程;治理过程的基础是协调;治理涉及公共部门和私人部门;治理是持续的互动。[5] 把握治理的特征,在教育风险治理时应关注以下四点:(1)教育风险治理是一个过程,这就说明教育领域风险治理的复杂性、长期性,不可能“毕其功于一役”,不可能通过“运动战”、几场应急活动来消灭风险,应将教育风险治理融入日常的教育教学工作中,使其成为教育生活的一部分;(2)由风险管理转向风险治理,最核心的变化是治理主体的多元化,所有与教育相关的人都是教育风险治理的主体,让每个人都明确并分担相应的风险职责,承包好各自的风险“责任田”,将少数人的风险治理转变为所有人的风险治理,实现风险的自我管控;(3)在建章立制落实主体责任的同时,加强多元主体间的沟通与协调,使职、权、利、险有机统一,不再依靠“大一统”的规章制度、风险应急预案等“以不变应万变”,更多采用调研式、查访式、摸排式等风险应对方式将静态的风险管理转变为动态的风险治理;(4)摒弃“一言堂”的“领导讲话”模式、任务布置模式,走向“对话式”的合作互动模式、相互监督模式,实现多元主体的整体联动。 社会的快速转型、市场经济存在负面效应、体制机制尚不完善等都是教育的外部风险源。另外,教育自身发展与社会发展的不协调,优质教育资源稀缺,教育自身要素、结构与其功能的动态变化,以及应对教育风险的经验、能力不足等都是教育的内部风险源。我们迫切需要增强风险意识,加强重大教育改革决策的风险评估,完善教育改革的相关保障体系;从及时化解学生、家长日益增长的对高质量教育的需要和教育质量不平衡不充分发展之间的根本矛盾出发,推进教育改革,有效缓解风险,建立健全教育风险防控各项制度。从某种角度讲,教育风险防范能力是教育治理体系完善及治理能力现代化的一个重要方面。 |