|

中新网福州5月30日电 (记者 徐德金 吕巧琴)福建宁德市,曾是全国18个集中连片的贫困地区之一,全地区9个县有6个是贫困县,是典型的“老、少、边、岛、穷”地区。上个世纪80年代,宁德仅徘徊在温饱线上的农村贫困户就达77.5万人,占当时农村人口的三分之一。经过30多年的发展,闽东人民以“滴水穿石、久久为功”的精神,彻底改变了贫穷落后面貌。

图为宁德福安市东山村畲族文化长廊。 王东明 摄 “造福工程”开启新生活 临近晌午,江五全驾驶着他的渔船回到渔港码头,作为曾经的“连家船”渔民,从江上搬迁上岸居住已经20余年了,他仍不改到江海捕鱼的习惯。 江五全是宁德福安市下白石镇下岐村的村民。下岐村位于白马江南岸,过去,这里的船民常年生活在海上,生存条件艰苦。 上世纪90年代末开始,当地政府组织常年漂泊水上的500多户、2300多名“连家船”渔民搬迁上岸,这一“造福工程”使曾经是“一条破船挂破网,祖孙三代共一舱”的连家船民的生产生活发生了巨变。 “搬迁上岸20多年,整个村的发展变化翻天覆地。”下岐村党支部书记郑月娥介绍,原来,渔民在船上只是单一的捕捞,搬上岸之后,从事商贸、服务、建筑、养殖等多元化行业。“村民的收入也有明显的增加,从原来的不足1000元(人民币),到现在的22814元。”

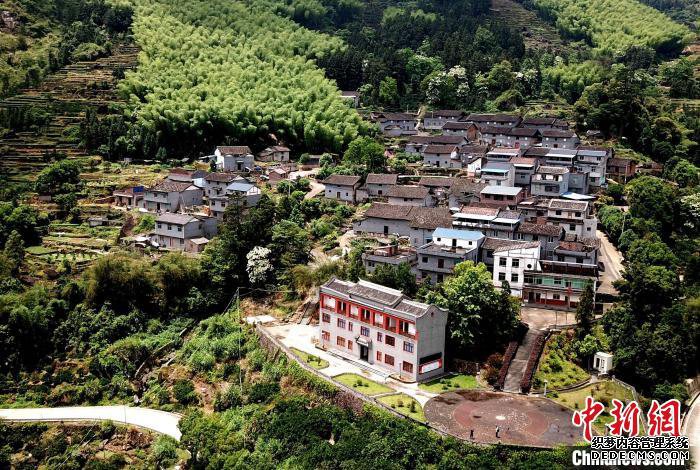

图为宁德蕉城区八斗畲村四周青山环抱、绿树成荫。 王东明 摄 福安市康厝畲族乡东山村也是“造福工程”的受益者,该村曾被列为宁德市市级地质灾害隐患村。1994年,东山村全村从荒山野岭搬迁到平原地带,开始了新的生产生活。 东山村党支部书记缪廷藩告诉记者,去年,全村农民人均收入21485元,村财收入超过10万元。 革命老区产业兴村 东山村畲汉杂居,畲汉团结,这与记者采访的宁德市蕉城区霍童镇八斗村十分类似。

图为宁德坑头村峰峦叠嶂,苍天古树郁郁葱葱。 王东明 摄 八斗村至今仍居山上,似挂半山腰,有公路盘山而上,全村185户、754人,一半以上为畲族。八斗村不仅是畲族村,还是革命老区村,现如今,八斗村靠山吃山,种植果、林、竹、茶,有脐橙1200多亩、茶园1000多亩、毛竹3000多亩,全村年产值1000多万元。 像宁德寿宁县的下党村、福鼎市的赤溪村一样,从“输血”扶贫,到“造血”脱贫,八斗村走过一条闽东“摆脱贫困”的典型道路。八斗村党支部书记吴李清表示,将发展旅游产业,带动村里的果、茶销售,让村民增加收入。

图为黄振芳父子查看林场。 王东明 摄 距离八斗村13公里远的坑头村,上个世纪30年代曾是闽东重要革命根据地,位于另一座山坳。驱车跃上葱茏,放眼望去,但见茶园滴翠,绿水如带,有如世外桃源。 自1999年实现“五通”(通路、通电、通水、通邮、通视),坑头村20年致力发展茶叶种植、加工、销售,现已拥有1400亩茶园、9家茶叶加工厂和众多的销售队伍,去年茶叶年产值达1800多万元。

图为霞浦县海岛乡西洋岛“赶海驿站”民宿颇具特色。 王东明 摄 村民谢郑生感慨,没种茶前,靠着砍木头和养殖家禽,生活收入十分有限,过年了,身上连200元都拿不出,如今生活变化太大了。 激活“绿色经济” 从蕉城区到周宁县,沿途群山连绵、桐花争艳。记者慕名来到周宁县七步镇后洋村采访现年92岁高龄的黄振芳老人。

图为“赶海驿站”民宿老板蒋仁人在垂钓。 王东明 摄 1983年开始,黄振芳率领家人筚路蓝缕、开垦荒山,办家庭林场,逐步走上致富路。《摆脱贫困》一书的开篇《弱鸟如何先飞——闽东九县调查随感》这样写到:“周宁县的黄振芳家庭林场搞得不错,为我们发展林业提供了一条思路。” 在林权制度尚不明晰的背景下,黄振芳敢于走承包责任制之路,“弱鸟先飞”,受到当地党和政府的支持。在短短几年间,黄振芳家庭共造林1207亩,成为当年闽东地区唯一一位福建省造林大户。

图为游客在宁德周宁县鲤鱼溪投喂鲤鱼。 王东明 摄 踏遍青山人不老,有远道而来的客人想要见他,精神矍铄的黄振芳老人便会在小儿子的陪同下从县城驱车来到林场,徜徉于林中小道,向客人说起当年往事。 后洋村“包村”干部、七步镇副镇长吴丽玉深有感触地对记者说,黄振芳家庭林场对后洋村民起到引领作用,后洋村不仅掀起了造林热,同时还大力发展“林下经济”。2016年,该村25名建档立卡贫困户脱贫。 不仅扶贫,更是扶志 |