|

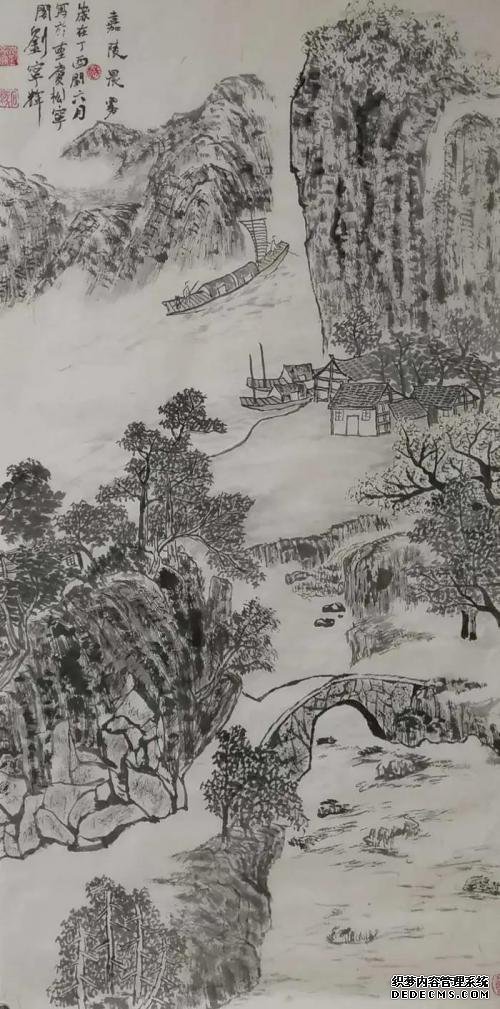

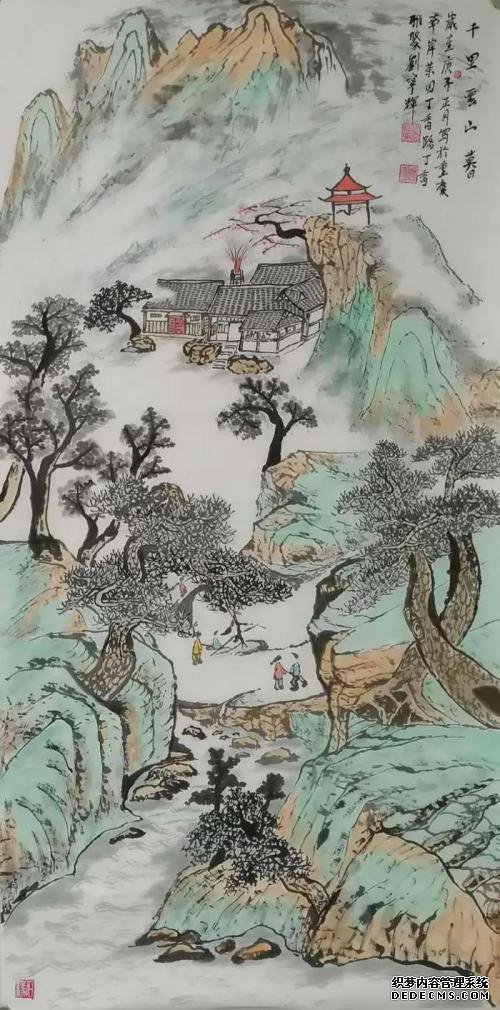

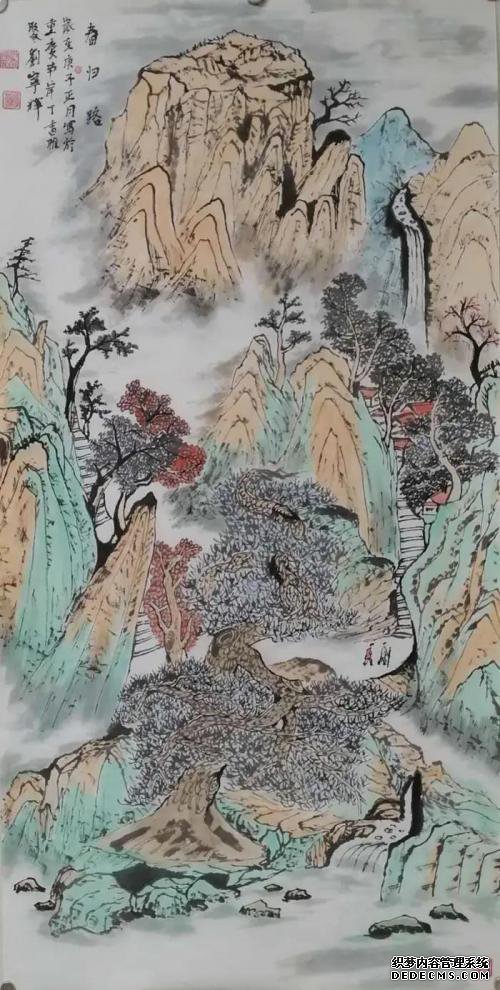

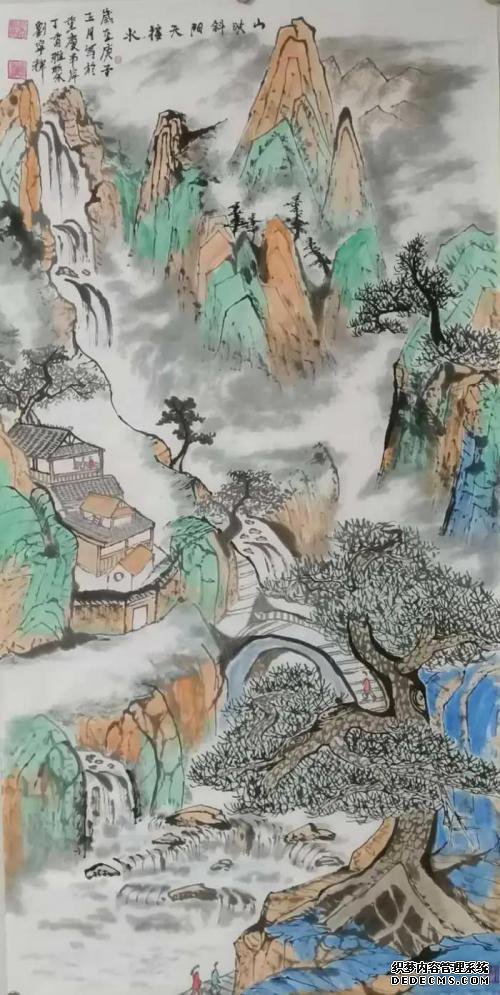

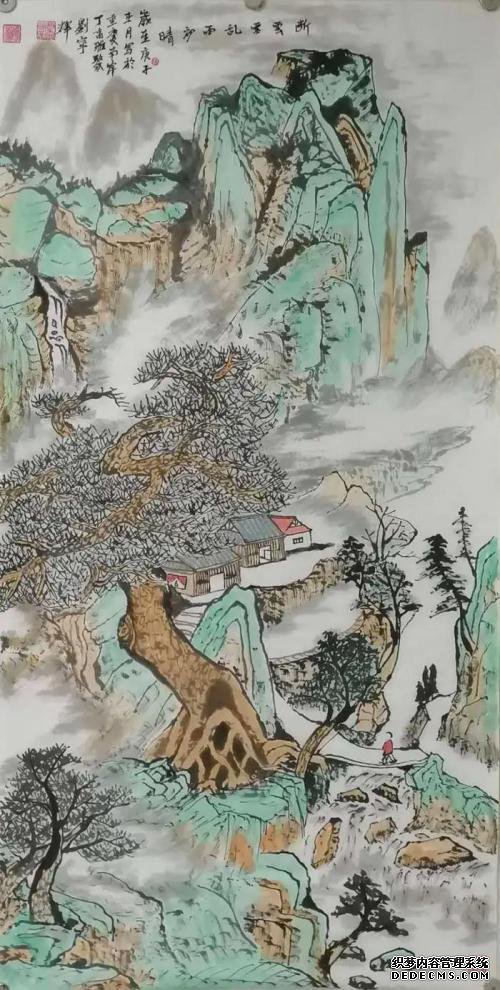

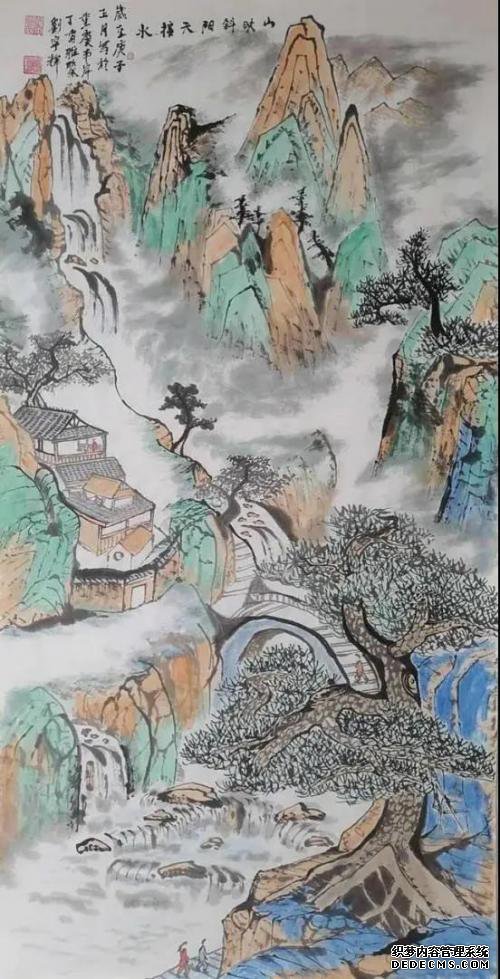

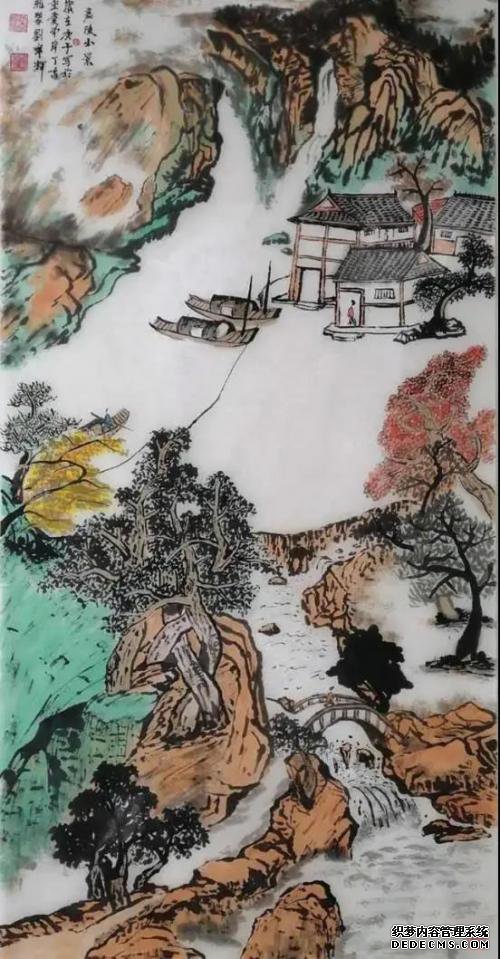

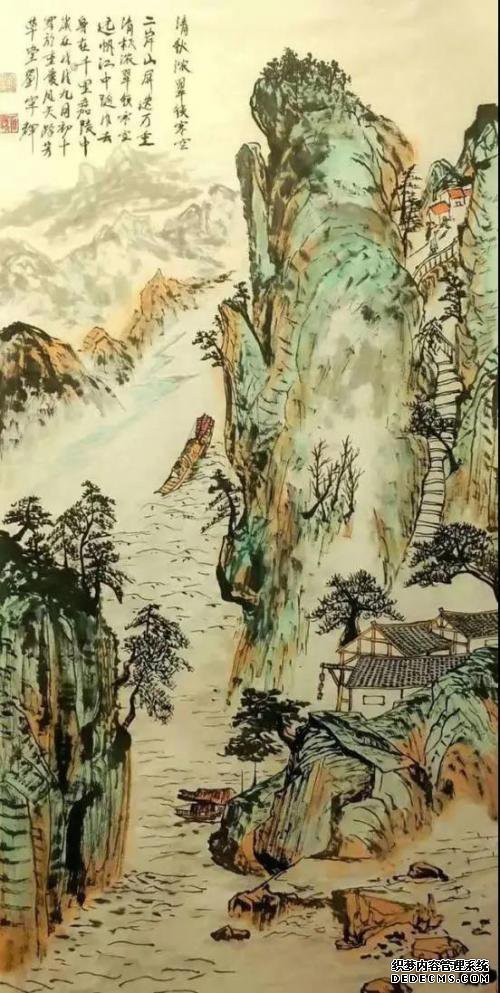

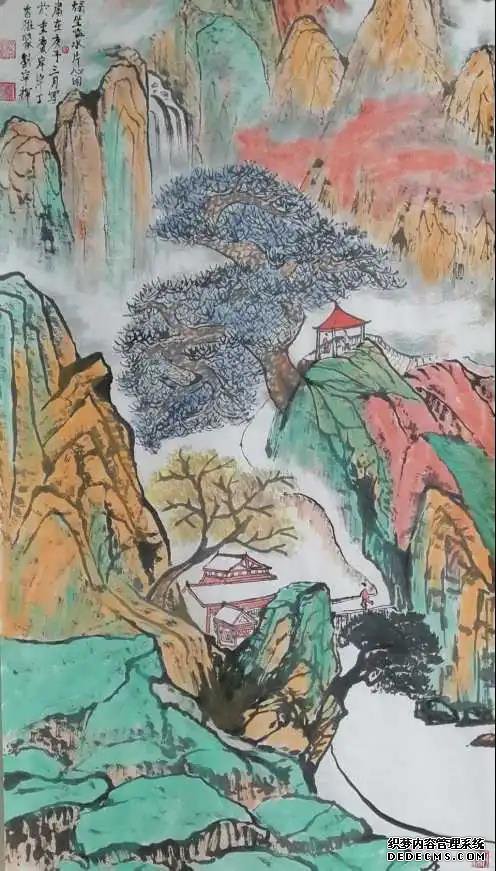

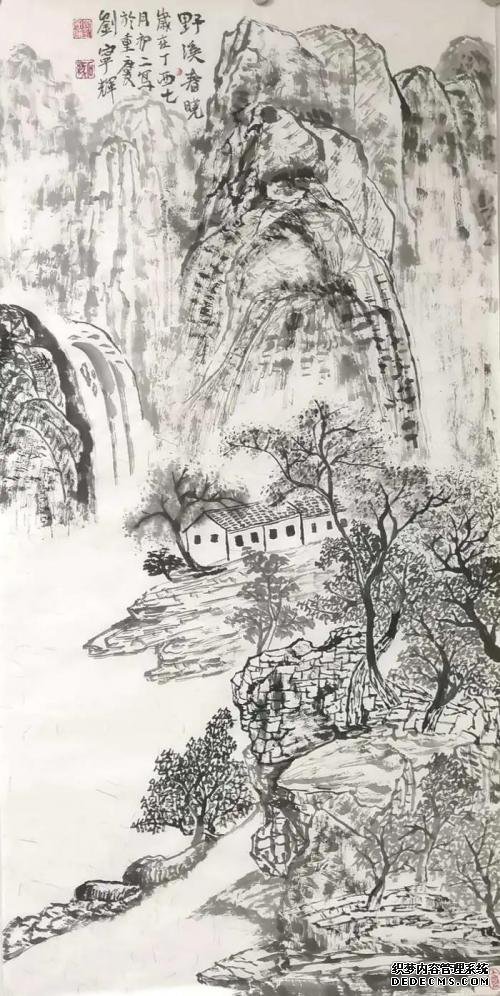

刘宁辉先生喜好山川之游,亦以摄影为好,其所历以南方山水居多。在游历时,他常用手中相机记录下景色,在作为绘画创作参考的同时,亦进行投稿,且每每获奖。摄影的经验在无形中也影响着其绘画创作的审美感受,尤其在构图方面,多了一种宏观立体的认知和把握。刘宁辉先生笔下描绘,多是以巴山蜀水为基,兼以写生所记的他处秀色来表达。从技法上来讲,其构图在严谨中见恢弘,以纵深处显远近;运笔有大片的皴染,亦有小处之勾勒,在泼墨的奔放及勾描的细腻间自如转换,从中能洞见作者对布局章法之习悟。 “在画山水画时,我很注重构图,用笔两方面。这也是我在继承古法的过程中特别强调的两点。构图要在疏与密,动与静间有很好的把握;笔墨的浓淡,轻重也要对远近高低做出层次的区别,这是最基本的。把这个框架勾勒好了,后面的笔墨才能挥洒自如。” 南朝谢赫在其《古品画录》中对用笔和构图亦有之说,其中,“骨法用笔”即强调了运笔的骨力劲健,在刘宁辉画作中,对山峦的勾勒体现出一种顺畅的流动性,在笔画的粗细,墨色之浓淡,运笔的轻重疾徐间将连绵群山的远近高低,阴阳向背表现得活灵活现,犹在眼前。其用笔虽变化多端,但能笔笔骨梗而不困弱,作品中无处不充满“善笔力者多骨”之论道的践行,此言虽是论书,但刘先生将其彰显于绘画之无形可谓是技艺的炉火纯青。观其构图,则有一种大开大合的雄浑气势,泼洒中的旷远,皴染间之细谨,如泰山之凝重,似大海般深沉。山川与秀水同呼吸的谐美意趣,充满了空灵、透净、鲜亮、爽利的奇特韵致;苍穹广袤的郁郁葱葱彰显着深邃旷达之幽远;大笔触,大胸怀的挥洒又流淌出激越酣畅的纵横淋漓。常云“字如其人,画如其人”,即是说书画之作是作者心灵之折射,画家的性情、爱好、脾气、品位皆能体现于中。刘先生作品,无不渗透着大气、奔放、开阔、高远的大美关怀,将情感对景致作了融为一体的贯穿。

“大自然的山水是有很深情怀的,要用心去体悟才能感受得到。山水画是一门博大精深的艺术,不仅是技法上比其他国画品类复杂多变,更重要的是在这方寸纸间能够点染出乾坤朗朗的雄大气韵。” 品刘宁辉作品意韵,在层林密布,近岩远壑,烟岚环绕间透显出毓秀钟灵,一派静谧之幽深。在近景与中景间显而易见的丘壑,常被满沟的白云占领,非遥不可及,却如入仙境。人迹罕至的树间山蹊,勾连着险峰与群山,也似乎连结着超脱与神秘,有一种既未脱离尘世的虚缈之走,更无陷落俗情之无可超脱。岩边石径,曲曲折折,错落纵深,在不经意的“消失”中更增添了幽深的遐思,似乎可以连接到一条寻幽探胜之路,或是一座澄心释怀的桥。处于画面近端的山屋民居,仿佛置于仙境,总能让人有一种舍此何往的感动,更会不自觉地艳羡画中人之所居。山屋之错落,静谧,革除了喧闹繁杂俗世之弊,在幽深体会中从不曾有孤寂之感。与群山俯瞰,层崖叠起的壮美辽阔形成动静相宜,妙趣横生之谐美意趣。 凡艺术皆时代精神的折射,清代画家石涛云“笔墨当随时代”。仅仅以模仿重复为作,是无可称道的。刘宁辉先生的可贵之处,便在于他能将时代审美文化之精神自然而然地融入作品,显示出其特殊智慧与渊博才学。不论浩瀚山川,云海翻腾,湍流回漩,还是丘壑跌宕,抑或天籁共鸣,皆以一己情怀之浓郁泼洒豪迈,使之回荡于心,终得道于自己特有的艺术风范。 “学习古人古法是自我风格形成的前提和基础。但最终是要形成自己特色的,所以在借古开今的一脉相承中形成一种自然,从容,宽广和悠远的画风是我一直以来的追求。当然,除了笔墨功夫外,更要努力进行身心修炼,把自己融入到历史社会和大自然中去体会和领悟,修道良好的品性,体现真善美的人文关怀。这样心境下创作出来的画品才能是不朽之作。” 刘宁辉先生画作清雅脱俗,稳健沉实,其中渗透着深厚的学养底蕴与静和入邃的心灵境界,这样的笔墨气韵与其自身的修行息息相关,是在长期专注的文墨侍弄中蒸腾而出的虔敬与和远,最终成为一种发乎本心的无欲无求。

|