|

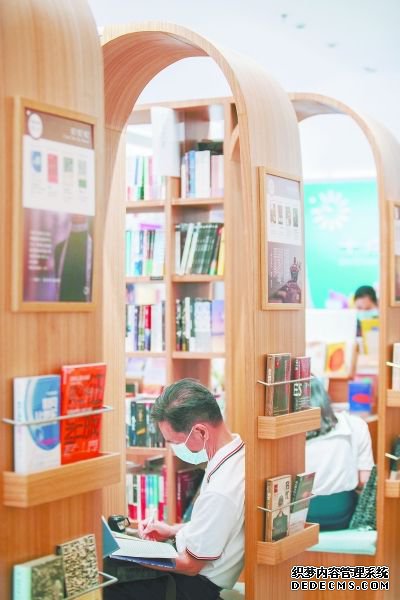

十点书店里安静读书的人 7月8日,鼓浪屿虫洞书店举行四周年庆典。鼓浪屿文史学者、青年艺术家、设计师、主持人、博物馆馆长、民宿老板、民谣吉他手……从四面八方赶来,见证这场以“不易”为主题的活动。 “我向来认为‘文化是一个好生意’,本来我们对于虫洞书店的走向有一个十年规划,不过意想不到的是,突如其来的疫情给了我们一场大考。”在虫洞书店创办人、新格文创董事长苏晓东的设想里,经3年打磨,虫洞书店本应在今年步入盈利周期,但命运跟他开了个玩笑,“不易”的主题也由此而来。 “不易”的字面意思背后,还有“初心不变”的潜台词。从操盘光合作用书房,到创办晓学堂,再到虫洞书店,20多年的光景里,苏晓东一直没有放弃对书店的探索和耕耘。 这20多年里,文化行业在互联网和各类新技术的冲击下不断迭代,厦门的书店行业并未萧索凋零,反而顽强衍生出一代又一代的生存模式。 为何厦门能够成为书店、书人的渊薮?为何厦门书店能够不断变形重生?历经风浪之后,又能否经受今年疫情大考?一切的故事,还得从上世纪讲起。

万象城十点书店里的一堂油画手作体验课 缘起:一个跟书店无关的故事 “一百多年来,厦门一直是亚太地区信息、要素的集合地,这座城市虽然小,但一点也不保守。” 20世纪90年代的厦门,用苏晓东的话来说就是“特别有意思”。各行各业蒸蒸日上,两岸交流渐入佳境,厦门成为接风气之先的窗口,外来的资本、产业、文化以及人涌了进来,所有的一切好像都是新鲜的。因缘际会,这座城市骨子里开放包容、向海而生的基因被激发出来,各种要素融合碰撞,继而嬗变反应,萌生出前所未有的新事物。 那时,苏晓东刚走出校门,在传统媒体从事广告业务。“朋友从台湾给我带了一本《动脑》杂志,我看了之后,想方设法把整系列都买齐了。”天马行空的点子、花样翻新的文创,让他对广告、经营有了不一样的理解。1994年,他辞职“下海”,创办新格企划,也就是现在的新格文创。 他的起步并不顺利。一年之后,他结识台湾的企业管理专家——林荣瑞,意识到管理对降本增效的作用,企业开始盈利。“他每次来厦门,都是面对20多个企业中高层管理者,进行小规模培训。我觉得这太可惜了。”苏晓东向林荣瑞建议,出书,出畅销的高价书。苏晓东协调创作团队出版机构,为其打造了《品质管理》《企业管理》两本著作,以通俗易懂、图文并茂的方式普及管理学知识。在那个粗放生长的年代,这样的启蒙教程无疑是稀缺产品。 首发那天,买书的人在门口排起长队。一纸风行,洛阳纸贵,大概可以形容书籍发售时的盛况。

晓学堂打造复合化多元空间。 厦门书店1.0:“书+咖啡” 1994年4月,厦门的晓风书屋在当时的厦大一条街开业,后来又陆续在中山路等地开分店。“此前的传统书店,最多就是把书分好类,或者是推出‘帮读者找好书,帮好书找读者’这样的服务,但从来没有精心思考和打算场景如何布置。但晓风书屋开始出现变化。”苏晓东表示,尤其是晓风书屋中山路店,呈现出非常好的氛围、灯光、场景、色调,“它已经摆脱了传统书店硬邦邦的质感”。 有二手书、有小空间可以喝茶、有客厅一样的空间……“书店原来可以是这个样子”,这是苏晓东和他的高中同学孙池的共鸣。“当时孙池就决定,要开一家书店,要让读书变成一件时尚的事情。”孙池和苏晓东商量,自己的书店要有更舒缓的氛围,要有咖啡而不是茶,要有灿烂的阳光。 就这样,Sun——太阳的英文,孙池姓氏的拼音,成为书店所有创想发轫的动机,书店名字从而被敲定为“阳光书坊”,苏晓东也义务承担起书店品牌策划的工作。1996年,苏晓东让公司的设计师,用当时厦门第一台苹果电脑设计了书店的标志,然后在筼筜湖边租了一家店面,前面做书店,后面做咖啡。第一家阳光书坊就开起来了。

虫洞书店坐落于海天堂构别墅。 他俩朋友多,开业的时候很热闹,电视台报纸轮番报道,还有做出版的朋友连夜从福州拖了一卡车新书送来。但风光过后,书店马上碰到困难。 “因为店小,出版社大盘商、二盘商看不上,没办法先拿货后再结款。那么多本书的码洋就躺在书店里占着库存,资金根本周转不过来。”苏晓东和孙池跑到北上广到处去听管理学课程,最后形成共识——必须开连锁,做大规模,摊薄成本。 1996年到1998年,阳光书坊快速在厦门开了7家分店,并开始盈利。苏晓东觉得书店应该有一本读物,就办了一本内刊叫《直面阳光》,然后每月开一两场沙龙,接着又推出会员制度,后来光在厦门就积累了5万多名会员。 此时,组建管理公司、注册品牌商标成为大势所趋,“阳光”是专用名词无法注册,“光合作用”这个词开始在大家脑海中浮出水面。而后的事情就变得顺理成章——注册品牌、组建团队、创办公司、聘请经理人、快速复制、走向全国……光合作用书店的连锁奇迹正式拉开帷幕。 2001年,光合作用进入北京,在五道口开了分店,紧接着在国贸开了一家,迈出了全国连锁的步伐。2002年,光合作用在全国的营业规模已超亿元,开始走上轨道,快速自转。 苏晓东和孙池也得以腾出手为自身“充电”,分别到北大、复旦研读EMBA。此时的他们,还没意识到另一个大时代即将来临。 厦门书店2.0:“书+文化生意” |