|

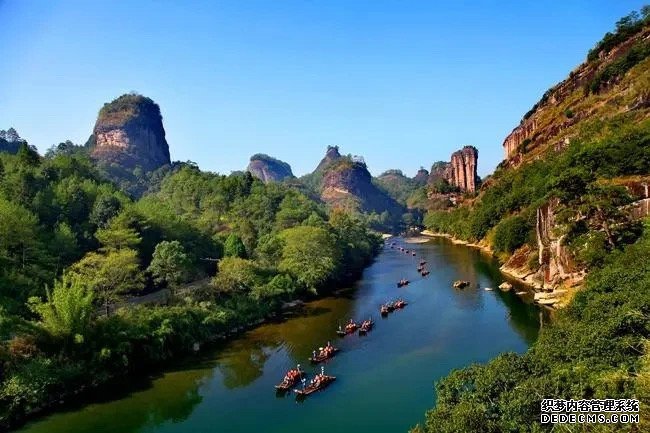

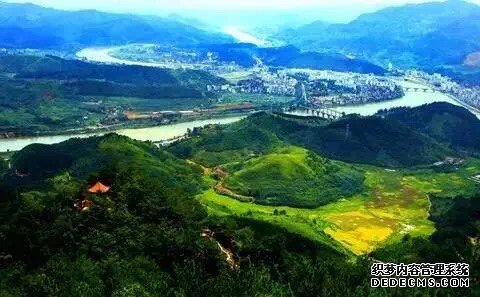

“山围八面绿,水绕二江青。”绿色是南平自带的底色,生态是南平最大的优势。

一石激起千层浪,“森林生态银行”让青山变成“银行”,让林农变成“储户”,让资源变成“资金”。

南平探索了一条把生态资源优势转化为经济发展优势的生态产品价值实现路径,为全国林改再添发展新动能、树立新标杆。

近日,自然资源部印发《生态产品价值实现典型案例》(第一批),南平市“森林生态银行”案例成为首批被推荐的典型案例之一,供全国各地学习借鉴。

典型案例 一、福建省厦门市五缘湾片区生态修复与综合开发案例 二、福建省南平市“森林生态银行”案例 三、重庆市拓展地票生态功能促进生态产品价值实现案例 四、重庆市森林覆盖率指标交易案例 五、浙江省余姚市梁弄镇全域土地综合整治促进生态产品价值实现案例 六、江苏省徐州市潘安湖采煤塌陷区生态修复及价值实现案例 七、山东省威海市华夏城矿坑生态修复及价值实现案例 八、江西省赣州市寻乌县山水林田湖草综合治理案例 九、云南省玉溪市抚仙湖山水林田湖草综合治理案例 十、湖北省鄂州市生态价值核算和生态补偿案例 十一、美国湿地缓解银行案例

南平市“森林生态银行”案例入选理由 南平市探索推广生态银行模式,创立“林木收储+整合优化提升+生态旅游+康养”等新业态的顺昌“森林生态银行”和“资源+朱子文化+新生态”的五夫镇“生态银行”,将分散的自然资源使用权和经营权集中流转并进行专业化运营,被誉为“生态产品价值实现机制的生动实践”。 南平市“森林生态银行”

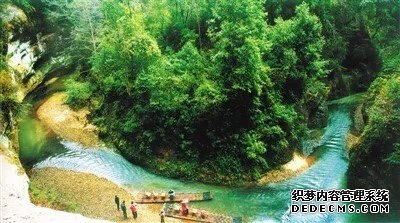

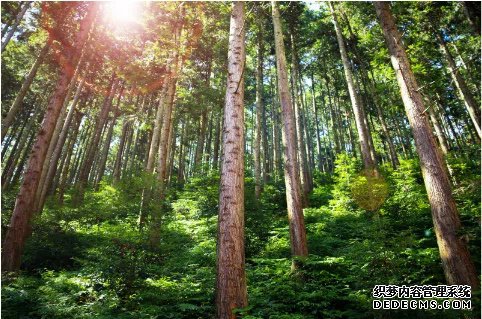

顺昌林农拿到“生态银行”存折(资料图) 南平森林覆盖率达到78.85%,林木蓄积量占福建省的三分之一,被誉为地球同纬度生态环境最好的地区之一。然而,随着集体林权制度改革和“均山到户”政策实施,全市76%以上的山林林权处于“碎片化”状态,森林资源难以聚合、资源资产难以变现、社会化资本难以引进等问题凸显。 为了有效破解生态资源的价值实现难题,2018年,南平选择林业资源丰富但分散化程度高的顺昌县开展“森林生态银行”试点,借鉴商业银行“分散化输入、整体化输出”的模式,构建“生态银行”这一自然资源管理、开发和运营的平台,对碎片化的资源进行集中收储和整合优化,形成优质“资产包”委托专业且有实力的产业运营商管理,并通过引入社会资本投资,打通资源变资产、资产变资本的通道,探索了一条把生态资源优势转化为经济发展优势的生态产品价值实现路径。

近年来,南平市深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,通过改革创新,创建“生态银行”,激活“生态红利”,打通绿水青山与金山银山之间的转化通道,积极推进产业生态化和生态产业化,卓有成效地探索出生态文明治理体系与治理能力现代化的“南平样本”。

山水是最靓的名片,生态是最大的资源。如何利用生态资源创造价值?南平在探索“森林生态银行”做了这些努力。 1、政府主导,设计和建立“森林生态银行”运行机制 按照“政府主导、农户参与、市场运作、企业主体”的原则,由顺昌县国有林场控股、8个基层国有林场参股,成立福建省绿昌林业资源运营有限公司,注册资本金3000万元,作为顺昌“森林生态银行”的市场化运营主体。

公司下设数据信息管理、资产评估收储等“两中心”和林木经营、托管、金融服务等“三公司”,前者提供数据和技术支撑,后者负责对资源进行收储、托管、经营和提升;同时整合县林业局资源站、国有林场伐区调查设计队和基层林场护林队伍等力量,有序开展资源管护、资源评估、改造提升、项目设计、经营开发、林权变更等工作。 2、全面摸清森林资源底数 对全县林地分布、森林质量、保护等级、林地权属等进行调查摸底,并进行确权登记,明确产权主体、划清产权界线,形成全县林地“一张网、一张图、一个库”数据库管理。

通过核心编码对森林资源进行全生命周期的动态监管,实时掌握林木质量、数量及分布情况,实现林业资源数据的集中管理与服务。 3、推进森林资源流转,实现资源资产化 鼓励林农在平等自愿和不改变林地所有权的前提下,将碎片化的森林资源经营权和使用权集中流转至“森林生态银行”,由后者通过科学抚育、集约经营、发展林下经济等措施,实施集中储备和规模整治,转换成权属清晰、集中连片的优质“资产包”。

为保障林农利益和个性化需求,“森林生态银行”共推出了入股、托管、租赁、赎买四种流转方式: 有共同经营意愿的,以一个轮伐期的林地承包经营权和林木资产作价入股,林农变股东,共享发展收益; 无力管理也不愿共同经营的,可将林地、林木委托经营,按月支付管理费用(贫困户不需支付),林木采伐后获得相应收益; 有闲置林地(主要是采伐迹地)的,可以租赁一个轮伐期的林地承包经营权以获得租金回报; 希望将资产变现的,可以按照顺昌县商品林赎买实施方案的要求,将林木所有权和林地承包经营权流转给生态银行,林农获得资产转让收益。 |