|

长江网评论员邢帆 今年的诺贝尔奖陆续公布,截止10月10日,“发现细胞如何感知和适应氧气供应”的生理学或医学奖,“发现第一颗太阳系外行星,以及帮助我们理解宇宙在大爆炸后如何演化”的物理学奖,都已揭晓名单。 从舆论反映看,人们关注诺奖公布结果,但少了往年那种强烈的渴望、期盼。相比于分析获奖者的身份、国籍,更多人关注的是他们为何得奖,做了哪些科学贡献。停留在中国人心头多年的“诺奖情结”,逐渐冷却了下来。

资料图:莫言 ( 新华社) 这种心态的变化,首先是中国不再“无缘诺奖”。2012年,作家莫言获得了诺贝尔文学奖,2015年,科学家屠呦呦获生理学或医学奖。从更深层的社会心理分析,相信越来越多的中国人,不再依据外部评价体系建立自信。 诺贝尔奖是所有颁奖领域内最重要的奖项,这是无可否认的,不必对此刻意淡化。但诺奖不是包罗万象的奖项,更不是判断一个国家科技、文化实力的指向标。我们期待越来越多中国的科学家、作家问鼎诺奖,但追逐奖项本身不是目标,这些奖项也不是我们看待自身的标尺。 随着国家科研实力不断攀升,人们对科研发展规律也有了更全面、客观的认识。诺贝尔奖自然科学类的奖项,奖励的主要是原创性科学突破。前沿领域的原创突破是科技发展的重要途径。除此之外,经济发展、国家需求也是科技创新的重要推动力。中国的高铁、桥梁、超级计算机、5G等技术领先世界,而且与国计民生密切相关,但这些科技创新不在诺奖的评价体系当中。

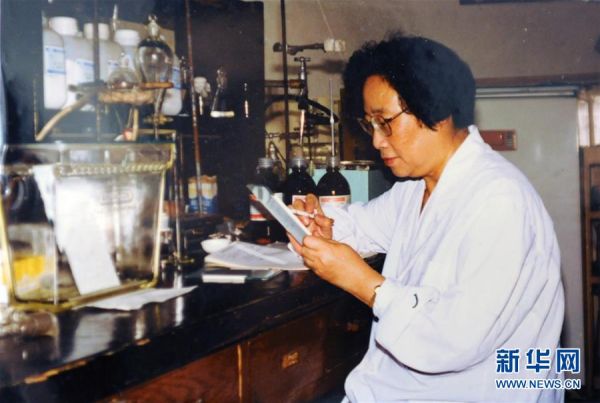

资料图:屠呦呦 (新华社) 另一方面,诺贝尔奖的评选有一定的滞后性,以今年为例,物理学奖和化学奖,都是科学家们在几十年前就取得的成果。中国科研工作者们在近些年取得的突破,恐怕也需要一些时间来沉淀。 100多年来,诺贝尔奖基本履行了自己的职责,奖励在各个领域中“对人类作出最大贡献的人”,这也让它一直保持着极高的含金量。但不可否认,也有许多天才级的人物在许多基础性领域默默攻坚,他们的成就造福国家、造福我们的生活,但是难以进入诺奖的谱系。想明白了这些,我们的“诺奖情结”也会越来越淡,心态越来越平和。 |